モダンジャズというものに惹きつけられるきっかけは、5歳の頃に遭遇した葬式のご詠歌だった。

ジャズというものをはじめて真っ当に正面から聴いたのが、高校1年の土曜日の昼下がり。

クラブ活動終わってから、家に帰って、太素塚裏の家の2階の部屋の畳に寝転がりながら、NHKのFMを聴き流していたら、当時ジャズ評論家の第一線にある本田俊夫氏か、あるいは、いそのてるお氏だったか、忘れたのだが、ジャズの番組がはじまるや意気揚々と話しはじめた。

「さあ、お楽しみ。本日はジョン・コルトレーンの最高傑作「至上の愛」をLP両面をフルにお届けします」

というので、

「ほー、なんだ、それ~」と思いながら、何となく興味津々になった。普段はただのBGMでたまに流れているのを聞く程度で、ジャズは退屈で、まともに聞くことなどなかった。

ビートルズやらのタイコドンドン系、ボブ・ディランやらのメッセージソングにはまり続けていた当時、ジャズなんてものはなにやらインテリっぽくて、さっぱり興味なかったのだが、どこかの本か雑誌で見聞きしたジョン・コルトレーンという名の響き。ジョンはジョンでも、ジョン・レノンでもなく、コルトレーンって響きがレノンに匹敵するようにかっこよい、と興味津々に何気なく聴いていたら、

いきなり、ジャーーン、とシンバルの音の後ろから滑り込むように、くるくる回るようなテナーサックスの音が鳴り、妙な和音のピアノがヘンテコな間で入り込み、焚火の火花のようなドラムがズンタタと後押しする。

これらの何やら蛇がとぐろを巻くような波状攻撃にずんずんと、あれよあれよと引き込まれ、番組が終わった後は、とんでもない深い衝撃の中にいる自分を発見した。

はじめてビートルズを聴いた時とは全く違う、深い深い衝撃だった。

太素塚の森の木々のざわめきとともに、無数の人の声も耳鳴りのようにガヂャめいて聞こえてくる。

(実際に幼児の頃、太素塚裏の平屋の家で何度も人の声を聴いたものだが、あれは確かに聴こえていたので、ある種、霊感だったのか)

なんだろう、あの音楽、知らないようで知っているようで。

ジョン・コルトレーン「至上の愛」の妙な音楽空間の響きが、何かに似ていた。

何だか気になって、そのFMの番組終わった後、家から自転車を走らせ、太素塚裏から町にでかけた。

太素塚の正面の鳥居を出て、国道45号線に続く産馬通りを真っ直ぐ走り抜け、国道四号線と考査する三十番のバスの停留所の十字路を左に曲がり、杉本ショッピングセンター手前の電気屋の電巧堂の前に自転車を留め、買い物しなくてもほぼ毎日通い詰める、さながらプライベートな書庫のようなレコード売り場に行き、はじめてジャズのカテゴリーの棚でレコードをパラパラめくると、ああ、ジョン・コルトレーンの「至上の愛」のアルバムがあった。

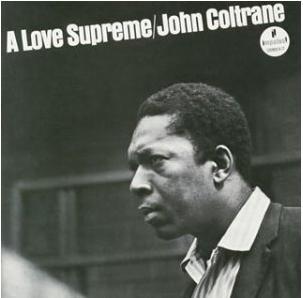

モノクロのジャケに白抜きで “A LOVE SUPREME/John Coltrane”と描かれ、いかつい目をしたクソ真面目そうな黒人の横顔が写っていた。

お金がなかったし、まだジャズやら何とやらがワケわからないままで、その日は直ぐにそのレコードを買うことができなかった。他のロックのレコードを買うときのように、試聴を売り場の顔なじみのお姉さんに頼むのも、ちょいとこっぱずかしなかった。

ともあれ、レコードのジャケットをしばらく眺め、価格の2200円を確認し、太素塚裏の家に帰った。

その後、しばらくの間、ジョン・コルトレーンが気になり、毎日考え続けていた。

あの音は、妙な音の作る世界は、なんだったのだろう。

あの「至上の愛」の音の世界が、何かに似ていたのだ。

コルトレーンの「至上の愛」。

よくよく考えてみると、小さい頃の不思議な音の空間を思い起こした。

はたと気づいたそれは、

元町の本家のおじっちゃが亡くなった時のお通夜で聴いた、近所のおばっちゃたちが唄い奏でていた、ご詠歌だった。

まだ5歳のぼくとっては、葬儀そのものがはじめてだった。特に本家が大きかったので、今では全く考えられないような人の数と、不思議な行事が行われていた。

本家の何十畳かわからない大きな広間に何十人とご近所、親戚の者たちが数人の黒目の装束を羽織ったおばっちゃの周りに正座で円陣を組み、大きな大きな数珠をぐるぐる回し続けるのだ。

数珠の中に一つだけとりわけ大きな珠があり、それが回ってくると、両手で持ち上げて頭を下げて拝む。そのバックグラウンドで、真ん中にいるおばっちゃたちが、鈴や太古やら鐘を鳴らしながら、民謡と演歌がおまじないとお経のようなうたを唄いつづける。

たしか、覚えている一節が、

「わかれ~るこ~とは、つらい~けど~」

みたいな歌詞があったような気がする。

お経のようで、通俗的な普通の言葉がまじっている。それを、黒目の装束を着たおばっちゃたちが、歌っているのだ。

その後、お経の読経がのようなものがはじまり、

ナ~ンマ~イダ~ンブ~

ナ~ンマ~イダ~ンブ~

ナ~ンマ~イダ~ンブ~

ナ~ンマ~イダ~ンブ~

南無阿弥陀仏が訛った声で何度も何度もループされ、鈴が鳴り、鐘が鳴り、太鼓が鳴る。

当時は典型的な台所から土間を隔てすぐ馬小屋が隣接するような大きな農家の大広間だったし、そもそも馬と牛とウサギと豚と鶏が共生し、土と糞尿と作物の臭いが混在する、まるで動物園のような居住兼生産空間が農家だったし(ついでにどこの家も皆汲み取り便所だったし)、さらに、年に一度は地域を守る生き神様がお払いにくるような農家の家だったので、何となく普通に子どもながらやり過ごしていたが、今思えば、あまりに不思議な不思議な光景だった。

大きな仏壇の前に、数十人の人が数珠を回して、真ん中に黒装束のおばっちゃたちが鈴と鐘と太鼓ならして、ナ~ンマ~イダ~ンブ~、だ。(鈴と鐘と太鼓だったのかも、うろ覚えだが)

コルトレーンの「至上の愛」が、その後ジャズにのめり込む間口となるのだが、私が普通のジャズオタクと違って、ジャズをある種思想体であったり、吉本隆明の共同幻想論的な理論体系あるいは民俗学的に考えるようになったのは、まさに「至上の愛」を演奏した、ジョン・コルトレーンカルテットを構成するサキソフォンとベース、ドラムス、ピアノという金管楽器と弦楽器と打楽器という、思えばブラスという西欧音楽の規則正しく作られたスタイルが、アフリカ的な土俗的なスタイルに変換されたもの、それに符合する呪術的なスタイルとして、三本木の元町のおじっちゃの葬式のご詠歌と符号するものと、いきなり手前勝手に発見して、興奮してしまったのだった。

そのおじっちゃの葬儀とコルトレーンが重なり、後にジャズと物語と三本木開拓の歴史を符号させてながら考えるいたるには、実はもっと深いわけがある。

幼児の頃、稲生川から金盥に乗って流されてきたと教え込まれ、まだ少しばかり信じていた5歳のぼくにとってのご詠歌は、実に心に刻まれるあの世につながるような異様な音楽空間だった。

おじっちゃの最期は、行方不明になってから数日後、稲生川の橋のたもとに浮んでいるのを発見されたのだった。

☆

第一楽章の最期に演奏する男たちが、呪文のようにコーラスする“A Love Supreme”のリフレイン。それこそ、三本木の元町の葬式のご詠歌を彷彿させるのが、わかる人には、わかる。

(無論、どうでもいいと感じる人もいる)

ともあれ、コルトレーンに出会った後、コレクターとも違うオタクでもない文学交じりのジャズ狂となった私は、後にそのままジャズの影響を引きずって、本気でバカみたいに新宿を目指して上京するのである。

▼クリックしたら、あなたも50年前の三本木元町へワープ!

コメント