久々、西荻窪の本屋めぐりをしていたら、懐かしい響きのタイトルの一冊を見つけた。

タイトルは

「ビールストリートの恋人」。

自分の記憶の中にある親しんできたタイトルとちょっとちがった。

が、

表紙の原作者の名前は、やはり記憶どおりのジェームズ・ボールドウィンだった。

ボールドウィンは、我が生涯の中でおそらく最も影響を受けた作家だ。

彼の文学作品のおかげで、ぼくは東京の大学を目指し、納得いかずに最初に入学した大学を退学し、親に内緒でお金をためて、勝手に受験して違う大学に入学した。

当時の感覚を端的にいえば、「アメリカ」を学びたかったのである。

今思えば、「アメリカ」を学ぶのが大学が正しいのかは、別として。

当時、1980年初頭は、日本が、JAPANとして、アメリカに対抗し、所謂Japan as NO.1の地位を築くべく四苦八苦して働いていた時代たった。

「アメリカ」とは何か?を考えるのが、すべての未来を考えること、と考え続けて、ジャズを聴き、アメリカ文学を読んでいた。

十和田市の稲生町にある小出書店に足しげく通い、文庫本を眺めては、妙に新潮文庫の「白人へのブルース」というタイトルの一冊が気になっていた。

それが、ジェームズ・ボールドウィンという所謂アメリカにおける黒人作家との出会いであり、黒人文学の出会いである。

当時は、あえて「アメリカ」の文化においては、「黒人」という修飾文字が一つの異質なブランドとなっていたはずである。

つまりは、アメリカの主流=白人、であり、黒人=異質なもの、あるいはエイリアン的な位置づけにあったはずである。

後に日本語として端的にいえば、被差別用語として「黒人」があった。

そして、

音楽という文化の中では「ブルース」が、黒人独自の音楽であった。

音楽全般でいえば、「ブルース」とは、異質、違和感をかもし出すものでありながら、妙に人を動かす力をもった音楽文化であったはずだ。

高校時代に、ぼくが影響をブルースあるいは黒人文化に影響を受けた理由は、「ブルース」が被差別的な文化の中で生まれた音楽アートでありながら、実は主流といわれる白人はもとより、世界中の音楽ファンを動かす力をもっていたことだ。

のちのちはまってゆく「ジャズ」という音楽のモチベーションとなる「ブルース」を解くことが、世界のすべての文化の構造を解くのではないか、という思いから、ブルースの発展系となるジャズを聴き、ロックを聴く。そして、「ブルース」というキーワードをふんだんに使う、日本の土着的な歌謡曲の演歌を聴きはじめる。同時に、五木寛之の「青年は荒野をめざす」という小説に出会う。

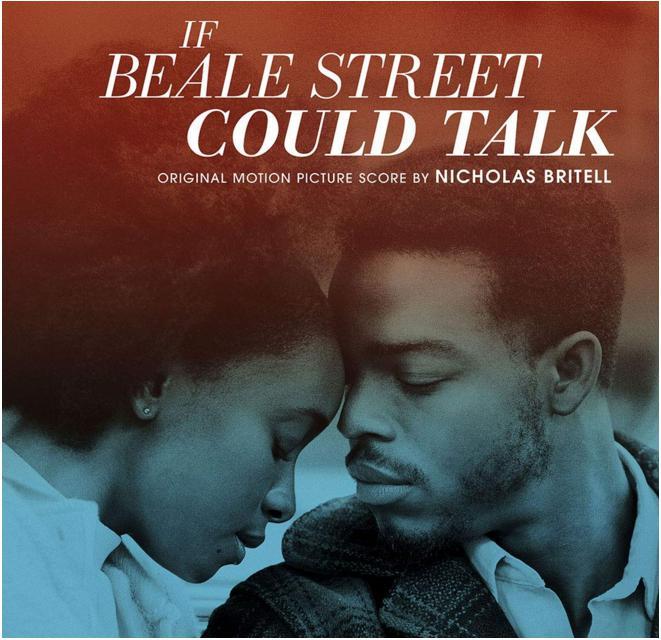

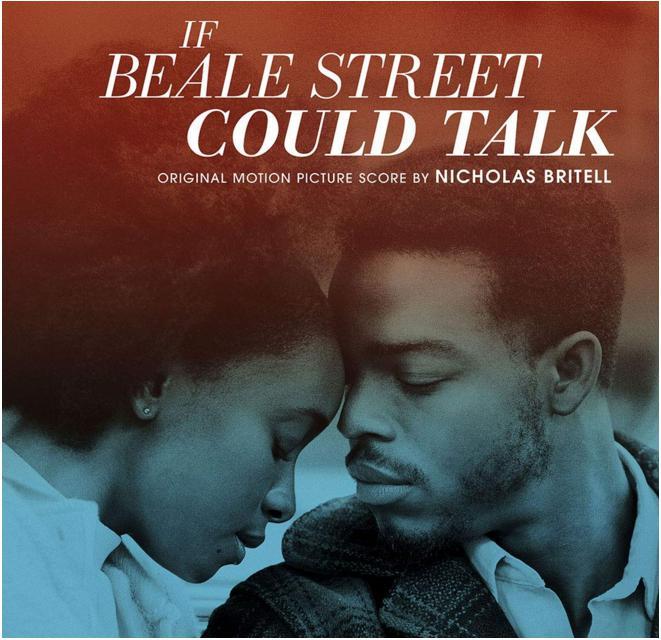

その後、1980年代に、必然的に僕自身のを促したボールドウィンの小説 Beale street could talkが、今、まさに映画化され、かつての主流だった題名「ビールストリートに口あらば」から、「ビールストリートの恋人」というタイトルに柔和され、映画として公開されている。

ビールストリートは、アメリカのある町の黒人居住区の道の名前である。

そこに暮らす一組の黒人の若い男女が、理不尽な社会の被差別攻撃にであり、男が冤罪にあう。そして、その界隈の親しき人たちが、男を助けるために奮闘する。

確か、一人はプエルトリコまで、助けを求めに行く。

女は、刑務所に冤罪で入れられた男の子供を孕んでいる。

奇跡は起こるのか。

この小説を、最後に学んだ大学の小さなワークショップのような講義で、当時、アメリカ文学で屈指の著名な大浦教授の下に、学び、読んだのを覚えている。

マルキ・ド・サドを下地にしたエロティシズムを引用した卒業論文を下書きをボロクソに言われながら、後に、吉本隆明の「共同幻想論」を引用した解説に変容させたときに、「面白い!」とほめられたときのうれしさも思い出す。

物語は、ビールストリートに暮らす人たちの本当の想いを、道そのものが語ってくれたら、という神への思いをつづった、寓話のようなリアルな小説であった。

そんなアメリカ文学、黒人文学を呼びあさってた頃に、ふと想ったのが、我が故郷十和田市のことである。

土着の人々がいて、新参者がやってきて、町をつくり、そこにさまざまな奇跡が起こり、そして、悲しみや、怒りを呼び起こす事件が起こる。

それを乗り越える。

乗り超えるために、文化が生まれる。

音楽、歌、食。

異分子が同居してきな臭さを否めない町を丸めるのは、実はお祭りであり、サーカスであり、出店であり、テキヤであり、演歌歌手であり、うそかまことかわからぬ神様である。

ブルースが聴けて、ジャズがわかりかけてくる。文学の面白さとは、差別被差別、スケベをぬけぬけと描き、それでも生き抜く人間のしぶとさを描けることだ。

つまりは、

彼らの生きるビールストリート、ビール街が、直接この町はこうだったんだよ!

と言えればなあ、という願望と同じように、

我が、十和田でいえば、新渡戸記念館を壊すか、壊さぬか、

生かすのか、殺すのか、

すべては、

産馬通り=サンバストリートに口あらば、

ということになろうか。

地元の人間がどうのこうのというわけでもない。

ただ、ともあれ、我が故郷青森県十和田市は、

実に、アメリカ的な構造で出来上がっている町である。

その面白みをもっともっとわかるには、

ブルースを本気で奏でる流れ者に歌わせることであると、思う。

支離滅裂だが、ボールドウィンが再燃するのならば、

ブルースを本気でやりだした場所に、チャンスが出てくるはずである。

ああ、今更ながら、今もっても尚、

俺は、ボールドウィンが、好きなのだなあ。

卒業論文の題材にしたのは、

「もう一つの国」=Another Countryだった。

ニューヨーク、マンハッタンでの物語。

登場人物は、ハドソン川で身投げして死ぬ黒人のジャズドラマー・ルーファス・

そしてルーファスの友人で、恋人ともなっちゃう、白人の男性ヴィヴァルド。

ルーファスの妹、アイダは、白人のやりてのプロデューサーにやられるのだが、

ルーファスの友人ヴィヴァルドともできちゃって、

なんだか、なんだかわかんない。

そして、ぼくがもっとも愛するジャズ・サックスプレイヤー

アルバート・アイラーは、ハドソン川に浮かんで生涯を終えた。

自殺だったのか、ヤク中が原因だったのかは不明だが。

ともあれ、そんなボールドウィンが描き、

もがきながら、表現を続けた舞台、ニューヨークマンハッタンを見たくて、

広告代理店に入社して、

それから、1週間の一人旅にニューヨークへの旅に行き、

それから10年後、ニューヨークシティマラソンを走った、

というわけだ。

ニューヨークには、2回だけ、行っただけ。

だけどね。